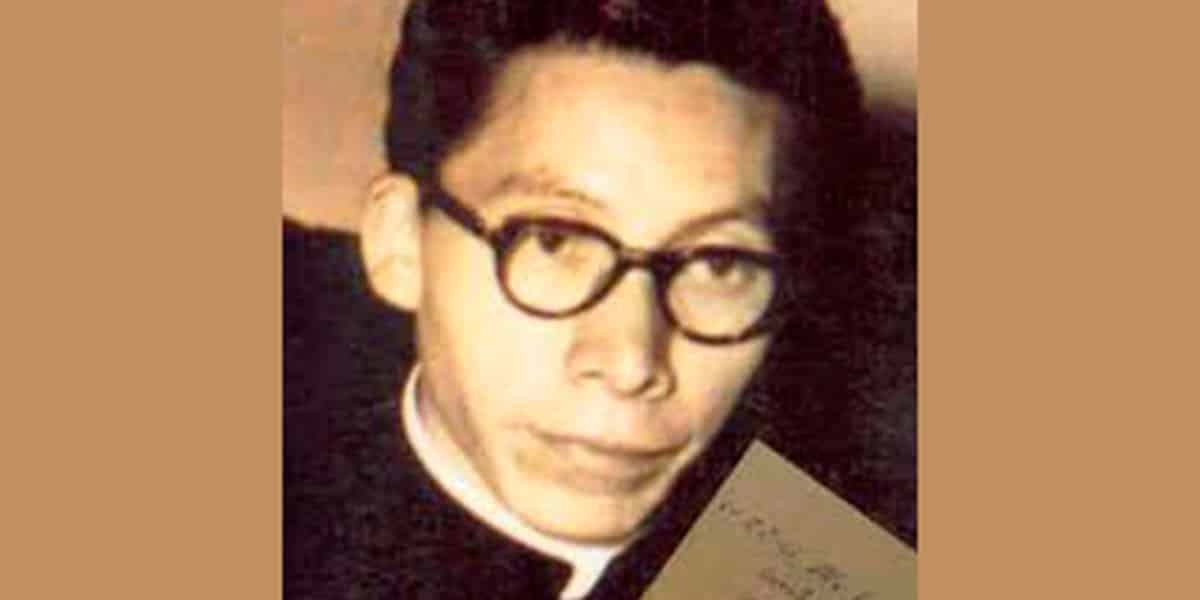

Sacerdote y párroco cuya causa de canonización se acerca con paso decidido hacia los altares, en la historia reciente de Guatemala el nombre del Hermógenes López Coarchita no es solo un recuerdo de un cura querido por su gente, lo que le haría uno más entre muchos, porque gracias a Dios abundan los buenos curas. Por desgracia se trata de algo muy diferente, es la crónica de un pastor cuya muerte violenta fue solo el primer toque de queda de una noche larga y sangrienta para la Iglesia guatemalteca.

- ¿Todavía no sigues a Vida Nueva en INSTAGRAM?

- WHATSAPP: Sigue nuestro canal para recibir gratis la mejor información

- Regístrate en el boletín gratuito

En la sencillez de su sacristía en San José Pinula, con mirada mansa, pero pulso firme escribía cartas que hacían temblar los cimientos de los palacios. No era un estratega ni un activista, todavía menos un revolucionario; era el Padre Hermógenes, un párroco rural que comprendió, mucho antes de que se pusiera de moda la ecología, que el Evangelio también se predica defendiendo el cauce de un río, si con ello se defiende la vida de los propios feligreses. El conflicto central que marcó su ministerio fue precisamente la defensa del agua: una empresa privada pretendía desviar los caudales de los ríos locales para abastecer a la capital, dejando secos los cultivos de los pinultecos.

Nacido el 16 de septiembre de 1928 en Ciudad Vieja, Sacatepéquez, Hermógenes creció entre el aroma del café y la devoción de una familia humilde. Su camino al sacerdocio no fue el de un intelectual alejado de la realidad, sino el de un pastor sencillo y entregado que, tras su ordenación en 1954, dedicó sus primeros años como formador del seminario y capellán en la ciudad. Sin embargo, su verdadero encuentro con la historia ocurrió en 1966, cuando fue nombrado párroco de San José Pinula. Allí, entre las montañas que rodean la capital, el buen párroco comprendió que el Evangelio no es una abstracción, sino una herramienta de ayuda real para unas gentes que, en aquellas tierras, veían cómo la modernidad les arrebataba hasta el derecho de tener sed.

Proyecto de acueductos

El conflicto principal surgió cuando una empresa privada (vinculada al proyecto de acueductos para la Ciudad de Guatemala) intentó entubar el agua de los manantiales de San José Pinula. El Padre Hermógenes escribió cartas públicas y mensajes a las autoridades denunciando que este proyecto dejaría secos los campos de los campesinos locales para beneficiar intereses comerciales en la capital. Sus cartas no eran solo quejas; eran documentos de análisis social donde educaba a sus feligreses sobre sus derechos y denunciaba cómo los proyectos de entubamiento secarían las tierras que daban de comer a miles de familias.

Hay que recordar que Guatemala, ya a finales de los setenta, era un país que se desangraba bajo la llamada “Doctrina de la Seguridad Nacional”, una ideología militar y política predominante durante la segunda mitad del siglo XX, especialmente durante el conflicto armado interno (1960-1996). Fue impulsada por Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría, proporcionando asesoramiento y formación ideológica a través de programas como la famosa Escuela de las Américas. El peligro ya no era solo una invasión extranjera, sino ciudadanos dentro del propio país considerados “comunistas” o “subversivos” por oponerse al régimen. Legitimizó la toma del control de las instituciones estatales por parte del Ejército para “defender la patria” del comunismo internacional.

En este contexto, el Estado, obsesionado con la insurgencia marxista, empezó a ver en la labor social de la Iglesia Católica una amenaza directa a su control. Hermógenes se convirtió en un objetivo prioritario no por empuñar fusiles, sino por empuñar verdades. Su labor epistolar fue considerada por algunos extremadamente peligrosa porque unió a un pueblo que estaba disperso, dándoles una voz común frente al flagrante abuso de poder.

A esto se sumaba su valiente denuncia contra el reclutamiento forzoso: cada joven arrancado de su hogar para ser convertido en soldado era, para él, un hijo perdido. Sus cartas al presidente Kjell Eugenio Laugerud García no pedían favores, exigían justicia con la autoridad de un profeta del Antiguo Testamento. Pero en la Guatemala de 1978, la justicia era un artículo de lujo que se pagaba con la vida.

La muerte del Padre Hermógenes fue un acto de crueldad impresionante. El 30 de junio de 1978, una fecha elegida con un simbolismo perverso por ser el ‘Día del Ejército’, el sacerdote regresaba de la aldea San Luis Letrán tras haber visitado a unos enfermos. Eran cerca de las once de la mañana cuando, en un tramo solitario de la carretera que conduce a San José Pinula, un comando armado lo esperaba. No hubo palabras ni advertencias. Al paso de su pequeño vehículo, una ráfaga de fusilería rompió el silencio de la montaña. Diez impactos de bala atravesaron el parabrisas y la carrocería; dos de ellos, mortales, se alojaron en su pecho y cabeza. El vehículo se detuvo gradualmente a la orilla del camino, y Hermógenes quedó recostado sobre el timón, con su característica sencillez incluso en la muerte. Los asesinos, protegidos por la impunidad del régimen, se esfumaron, pero dejaron tras de sí el cuerpo del primer sacerdote guatemalteco asesinado en esa etapa del conflicto, marcando un punto de no retorno en la relación entre la Iglesia y el Estado Militar.

Una cacería despiadada

El asesinato del Padre Hermógenes no fue un hecho aislado; abrió la puerta a una era donde la sangre de otros sacerdotes regaría cada el mapa de Guatemala. Entre los que siguieron el camino de este buen párroco, resplandece la figura del Beato Stanley Rother, el ‘Padre Apla’s’ de Santiago Atitlán. Este misionero estadounidense decidió no huir cuando su nombre apareció en las listas de la muerte, afirmando que “el pastor no puede correr ante el peligro”. Fue asesinado en su propia casa parroquial en 1981 por un escuadrón de la muerte.

En la región de Izabal, el Padre Marcello Maruzzo (Fray Tulio) y el laico Luis Obdulio Arroyo Navarro encarnaron la unión indisoluble entre el clero y el pueblo. Maruzzo, un franciscano veneciano que denunciaba el despojo de tierras fue emboscado el 1 de julio de 1981 mientras regresaba de celebrar la Eucaristía. Junto a él cayó Luis Obdulio, un joven catequista que decidió no abandonar a su párroco a pesar de las amenazas. Ambos fueron acribillados en una curva de la carretera, un eco trágico de la muerte del Padre Hermógenes, demostrando que, para los escuadrones de la muerte, la vida del campesino que servía al altar valía tan poco como la del cura que lo dirigía.

Estos asesinatos fueron el preludio de una cacería despiadada que alcanzaría su cúlmen poco después con la llegada al poder de Efraín Ríos Montt tras el golpe de Estado de 1982. Si con Laugerud la persecución era política, con Ríos Montt adquirió matices de guerra santa. El nuevo dictador, de fe evangélica fundamentalista, dividió al país entre “fieles” y “comunistas”, identificando a menudo a los católicos comprometidos con estos últimos. Bajo su política de “Frijoles y Fusiles”, el ejército arrasó comunidades enteras, pues Ríos Montt veía en los sacerdotes y catequistas a instigadores de la insurgencia, lo que intensificó el martirologio.

La persecución no distinguió nacionalidades ni jerarquías. Meses después del golpe de Estado, el Padre Augusto Ramírez Monasterio, un franciscano cuya causa de canonización avanza también con decisión, fue martirizado tras sufrir torturas atroces en 1983, precisamente durante el periodo más cruento del régimen militar. Su pecado fue el sigilo sacramental: se negó a revelar información que comprometía a sus fieles, convirtiéndose en un auténtico mártir de la confesión. A estos nombres se sumaron los de José María Gran Cirera y sus compañeros misioneros en el Quiché, junto a miles de delegados de la palabra que fueron masacrados en las aldeas más remotas.

Durante su visita a Guatemala en 1983, el Papa hizo llamadas enérgicas al respeto de los derechos humanos. Su presencia fue un espaldarazo a la Iglesia local que estaba siendo diezmada. Las iglesias de España, Estados Unidos y otros países latinoamericanos emitieron constantes condenas. La muerte de los sacerdotes españoles (como José María Gran y Faustino Villanueva) obligó al gobierno de España a pedir explicaciones y tensó las relaciones bilaterales.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch emitieron informes urgentes que situaban a los catequistas mayas como uno de los grupos más vulnerables. La comunidad internacional empezó a entender que los asesinatos de religiosos no eran incidentes aislados, sino parte de una estrategia para desmantelar la organización social en el campo. No por eso cesó la persecución y a Iglesia guatemalteca se transformó en un cuerpo herido donde cada asesinato de un sacerdote era el preludio de la masacre de su comunidad. Se estima que más de una veintena de sacerdotes y miles de laicos entregaron su vida en esos años, víctimas de un odio a la fe que veía en la caridad y la justicia una forma de subversión.

La educación, también golpeada

La persecución no se detuvo en las parroquias, el ámbito educativo, considerado por todos fundamental de la formación de conciencia, fue también golpeado. El Hermano Moisés Cisneros Rodríguez, marista salvadoreño que dirigía la Escuela Marista en la zona 6 de la capital, fue asesinado el 29 de abril de 1991 en su propio despacho. Su crimen fue educar a los jóvenes en la dignidad, en un sistema que prefería súbditos antes que ciudadanos. A él se suma la figura de James “Santiago” Miller, el hermano de La Salle que fue ametrallado en Huehuetenango mientras reparaba un muro del Centro Indígena. Estos hombres no portaban banderas políticas; portaban libros y herramientas, pero en una Guatemala bajo el yugo militar, enseñar a leer la realidad era considerado un acto de guerra.

Esta persistente presión internacional, nacida del impacto que causó el martirio de tantos religiosos, se convirtió en el motor que finalmente empujó al Estado de Guatemala hacia la mesa de negociación. Al quedar el régimen aislado diplomáticamente y señalado por las iglesias del mundo, el gobierno perdió el respaldo político y financiero necesario para sostener una guerra de baja intensidad sin cuestionamientos. Este cerco externo obligó a los altos mandos a reconocer que la vía militar estaba agotada y que la única forma de recuperar legitimidad ante la comunidad internacional era abrirse a los Diálogos de Paz.

Sin embargo, el martirologio guatemalteco alcanzaría un apéndice de dolor e injusticia algunos años después con el asesinato del obispo Juan Gerardi Conedera. Gerardi, quien había vivido en carne propia la desolación del Quiché, diócesis en la que había nombrado pastor diocesano. Ante la brutalidad de hechos como la matanza de indígenas en Alta Verapaz y el incendio de la Embajada de España –donde 39 personas, incluyendo al padre de la que sería Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, murieron quemadas vivas por fuerzas estatales–, Gerardi había alzado su voz de forma firme y persistente, exigiendo a los militares el cese inmediato de la represión contra la población civil.

Esta postura en defensa de los derechos humanos en su diócesis de Quiché le costó sufrir múltiples atentados y amenazas de muerte, lo que lo llevó a considerar el cierre de la diócesis y a refugiarse en la capital. Finalmente, tras un viaje al Vaticano en 1980 para un sínodo de obispos, a su vuelta el régimen le prohibió la entrada al país, obligándolo a buscar un asilo que no encontró en El Salvador, pero sí en Costa Rica, desde donde continuó presidiendo la Conferencia Episcopal de Guatemala en el exilio.

Tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, Gerardi coordinó el proyecto REMHI (Guatemala: Nunca Más), una investigación exhaustiva que documentó miles de violaciones a los derechos humanos, la mayoría atribuidas al ejército. Dos días después de presentar el informe en la Catedral Metropolitana, el 26 de abril de 1998, Gerardi fue brutalmente asesinado en el garaje de su casa, con el rostro destrozado a golpes de ladrillo. No fue un robo al azar; fue un intento desesperado de los poderes oscuros por sepultar la verdad bajo los escombros de su propia barbarie.

El legado del Padre Hermógenes y de sus hermanos mártires viene considerado hoy en día como fundamental en la brújula moral de la Guatemala contemporánea. Su sacrificio obligó a la jerarquía eclesiástica a despertar y a comprometerse con la verdad, un camino que años más tarde culminaría con el mencionado informe de la Memoria Histórica de Monseñor Juan Gerardi, quien como hemos visto también pagaría con su sangre el atrevimiento de nombrar a los verdugos en aras de la justicia, como paso en el camino hacia el perdón.