Hace dos décadas, en agosto de 2003, el cardenal Carlo Martini regresó de la Tierra Santa y escribió una carta sobre su experiencia en Jerusalén. Y decía esto:

“Ciertamente, el odio que se ha acumulado es grande y pesa sobre los corazones. Hay individuos y grupos que se alimentan de él como un veneno que los mantiene vivos incluso mientras los mata. Para superar el ídolo del odio y la violencia, es vital escuchar y comprender el dolor de los demás”.

- ¿Todavía no sigues a Vida Nueva en INSTAGRAM?

- WHATSAPP: Sigue nuestro canal para recibir gratis la mejor información

- Regístrate en el boletín gratuito

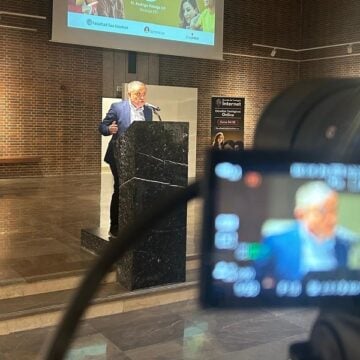

Es un párrafo que en su última carta, el Padre General de la Compañía de Jesús tras visitar Tierra Santa, recoge para recordarnos que la humanidad atraviesa hoy heridas profundas: guerras que se prolongan, desplazamientos forzados, odios que se normalizan, vidas rotas que apenas logran hacerse visibles. Desde Gaza hasta Ucrania, desde Myanmar hasta Siria, los rostros del dolor nos interpelan y nos obligan a preguntarnos si nuestra fe sabe mirar más allá de sí misma.

El sufrimiento humano es un espejo incómodo. En él no solo se reflejan las heridas del mundo, sino también la verdad de nuestra fe.

Hay un punto decisivo que atraviesa esta llamada: no es posible acercarse al Otro –Dios– si no aprendemos antes a tratar con los otros, con los hombres y mujeres concretos que cruzan nuestro camino con su diversidad, sus historias y su fragilidad. La experiencia en Tierra Santa lo confirma: escuchar al musulmán, al cristiano y al judío que comparten su sufrimiento enseña que cada dolor humano es un eco del Misterio. Ignorar al otro es, de algún modo, ignorar a Dios, porque la divinidad se deja reconocer en el encuentro.

Poseer la verdad

Uno de los grandes peligros de nuestro tiempo es creer que el sufrimiento puede afrontarse desde una sola razón, desde la certeza de poseer toda la verdad. Cuando el otro queda reducido a enemigo, cuando el dolor ajeno se vuelve extraño o molesto, también nuestra relación con Dios se empobrece. La oración corre entonces el riesgo de convertirse en formalidad, la fe en coartada, y la caridad en palabra gastada. El perdón, la reconciliación y la esperanza de paz solo nacen cuando nos atrevemos a ver al otro como hermano o hermana.

El paso por Jerusalén y Belén fue, para el padre Sosa, una verdadera escuela de humanidad. Cada historia escuchada –madres que han perdido hijos, hombres que han perdido a sus esposas, niños que crecen con miedo– recordaba que una fe sin compasión acaba siendo rito vacío. La violencia no es inevitable; la indiferencia, sí. Frente al sufrimiento, la tentación de cerrar los ojos o de politizar el dolor es constante, también en nuestro propio país, donde el enfrentamiento y la polarización se ha vuelto casi identidad. Pero solo mirando la diversidad de los otros podemos aprender a mirar a Dios, siempre distinto y siempre encarnado.

Esto no es un ideal abstracto. Es una tarea concreta: escuchar sin juzgar, acompañar sin imponer, comprender antes de condenar. Y dejar reposar y multiplicar aquellos campamentos de verano en Jerusalén y Belén donde niños palestinos y judíos compartían vida cotidiana. Allí, el encuentro transformaba la mirada y disolvía miedos. Allí, cuando el otro dejaba de ser enemigo, el rostro de Dios se hacía visible. Recuerdo también unas palabras que me dijo el Obispo Agrelo en Tánger: “Mientras los demás ven un emigrante, nosotros debemos aprender a ver un hermano”.

Escuela espiritual

El sufrimiento humano no es solo un desafío ético o social; es una escuela espiritual. Cada historia escuchada purifica la fe y la devuelve a su verdad más honda. No hay acceso al Misterio si se niega la humanidad concreta que nos rodea. La justicia, el perdón y la defensa de la dignidad humana son caminos que conducen al corazón de Dios.

Acercarse a Dios en Adviento es aprender a reconocerlo cuando llega sin avisar, frágil y sin poder.

Acercarse a Dios en Adviento es, por tanto, acercarse al otro.

Acercarse a Dios en Adviento es reconocerlo en lo minúsculo: una mujer embarazada y un hombre que la acompaña, llamando a la puerta.