En múltiples espacios y contextos, abusar del otro parece ser la regla y no la excepción. Notamos hombres acosando mujeres, adultos ultrajando niños sexualmente, gobernantes explotando a su pueblo y muchas situaciones más. Con interés genuino nos preguntamos de qué fibra estamos hechos y si hay algo que podamos hacer para cambiar. Parte de mi respuesta reside en nuestro modo de educar. Podemos educarnos para el abuso o para el respeto.

¿Cómo es posible que un fulano, en pleno transporte público, tenga a bien estar toqueteando a una muchacha que no conoce, que claramente no se sube al transporte con ese fin, y que evidentemente detesta esta situación? ¿Acaso no hay nadie que le ponga un alto allí mismo? Y más aún, ¿Cómo es que esta situación sea tan común que nos parezca normal y concluyamos que así son los hombres? Eso no es masculinidad, no es normal, ni ese fulano no llegó a esa situación por accidente. Estamos inmersos en una pecera cultural que perpetúa ver al otro como objeto, privilegia la auto gratificación y glorifica el individualismo, lo que naturalmente lleva a abusar de la fuerza física, el anonimato o el poder, atropellando a quien se ponga en frente.

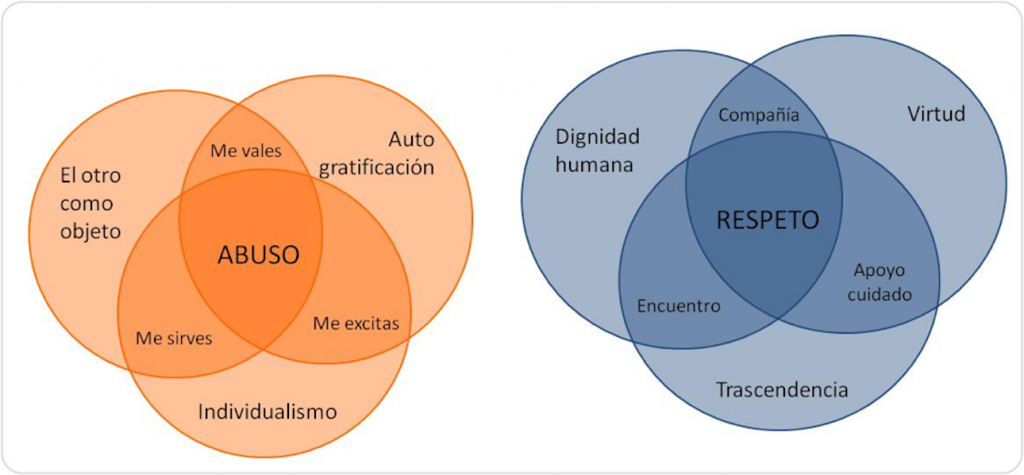

Si queremos cambiar una cultura de abuso por otra de respeto, necesitamos recorrer un triple camino, de la cosificación a la dignidad, del individualismo a la trascendencia y de la auto gratificación a la virtud.

Cosificación y Dignidad

La cultura del abuso inicia despojando al otro de su calidad humana. Cosifico a los demás al considerarlos como objetos y no como personas. Y esto se forma desde la infancia más pequeña. Educamos a los niños en que merecen todo y que los adultos estamos para servirles, pues son nuestros pequeños príncipes. Creamos una cultura de derechos sin restricciones, que lleva a los niños y niñas a reafirmar la idea de que está bien servirse de otros cuando le son de utilidad y devaluarlos cuando no es así. Y esto también lo observan en nuestro trato entre adultos, cuando manipulamos al familiar, ignoramos al mendigo o maltratamos al mesero. Los padres sabemos que los niños son como esponjas, aprenden mucho más de lo que hacemos que de lo que les decimos.

Si queremos cambiar esto necesitamos retomar la dignidad de la persona humana. Dignifico cuando reconozco al otro como un ser invaluable, igual que yo en esencia, aunque sus circunstancias sean radicalmente distintas a las mías. Y educo a niños y niñas en el valor inigualable de sus personitas, donde nadie tiene derecho a abusar de ellos, ni a humillarlos, ni a hacerles daño. A la vez, les invito a ser empáticos con la necesidad, el valor y el dolor de otros. Insisto, hasta que aprendan, que su libertad tiene un límite en el derecho de los demás. Y nuevamente captarán más de nuestro actuar adulto que de los mejores sermones que podamos impartirles. Tengo que mantener en mente que las personas somos siempre fin y nunca medio.

Individualismo y Trascendencia

El abuso se hace más probable cuando considero que la cúspide de la vida humana consiste en alcanzar mi independencia como individuo y hacer valer mis derechos, sin considerar los derechos colectivos o de alguien más. Y si lo empujo un poco, puede que alberge la convicción de que las reglas están bien para los demás, pero no para mí. Esto lo forjamos en la infancia, cuando consentimos el más mínimo deseo infantil de nuestros hijos, pues qué bien que tengan todo lo que nosotros no tuvimos. Lo reforzamos al ceder cuando hacen pataletas y consiguen un beneficio inmerecido. Les repetimos con hechos una y otra vez que su gusto y su placer están sobre los demás. Y ellos nos observan tirando basura en la calle, rivalizando con los demás y repitiendo una y otra vez “me vale, no es mi problema”.

Desde el centro del humanismo, Erikson apunta que si bien la identidad es un paso clave en el desarrollo personal, es tan solo la mitad del camino para una vida más plena que abarca la intimidad, la generatividad y la integración. Una identidad sólida es la base para el encuentro profundo con otros, y crear obras maestras, primero a dúo y luego sinfónicas. Esta actividad nos permite salir con confianza, más allá de nuestro centro personal, es decir, nos permite trascender. Y de nuevo, podemos educar a los pequeños en una cultura de aprecio por nuestro quehacer, del valor en el servicio a otros y de involucramiento en causas que requieren misericordia o justicia social. Pues nada de lo humano nos es ajeno y la trascendencia reside en el bien común.

Auto gratificación y Virtud

La cultura del abuso se consolida cuando afirma que el objetivo de la vida consiste en sentir bonito. Asocia directamente el bien con un mero cálculo de placeres y dolores. Lo es placentero es bueno y lo doloroso es malo. Esto es válido para algunos aspectos de nuestra biología, pero resulta insuficiente para hacer frente a la complejidad de nuestra vida humana. Aún así, formamos en la gratificación, que ahora ha de ser inmediata. Educamos a nuestros hijos para que se sientan bien, los sobre estimulamos sensorialmente con comida chatarra, pizza rápida, ipads, video juegos y películas para luego preguntarnos de dónde sacan tanta energía, impaciencia y violencia. Por su parte, son testigos de cómo los adultos nos “consentimos” hasta el exceso y adoramos nuestros juguetes de adulto.

Una cultura del respeto privilegia la virtud sobre el hedonismo. Se trata de hacer lo correcto, aunque no sea placentero. Cualquier papá que haya llevado a su hijo con el pediatra sabe a lo que me refiero. Reducir una fractura duele, pero es mucho mejor que quedarse con un bracito funcionando a medias. Nota que la virtud es distinta al valor, pues es el bien-vivido y por lo tanto va más allá del bien-sabido. Los hijos aprenden virtudes a través del esfuerzo sostenido de sus padres. La prudencia permite un acompañamiento respetuoso que va mucho más allá de la tolerancia. Con justicia se apoya decididamente el anhelo de trascendencia del otro, aunque no sea el nuestro. Con fortaleza se cuida del más pequeño, se protege a quien no tiene voz o no puede defenderse por su cuenta, y a eso le llamamos caballerosidad. Y la templanza genera también un espacio de encuentro donde tras el respeto constante anidan la alegría, el gozo y la paz (Gal 5, 22).

La virtud tiene más cualidades y es también necesarísima en muchos aspectos de la vida adulta, pues en un mundo plagado de degradación no hay redención sin sacrificio. Pero de esto ya te contaré en otra ocasión. Por ahora tenemos esta asignatura pendiente, transitar a una cultura de respeto ¿Qué papel te toca jugar?

Referencia. Erikson, Erik. El ciclo vital humano.