A. Nació con una afección ósea que limitó mucho su vida. Ni el frío ni la humedad debían formar parte de su día a día porque sus huesos se resentían mucho y el dolor se agudizaba. Se ganaba la vida cosiendo ropa para una tienda de niños. Era amable y vivía su situación con normalidad porque, como decía, “¡otros estarán peor!”.

- WHATSAPP: Sigue nuestro canal para recibir gratis la mejor información

- Pliego completo solo para suscriptores

- Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos

Alguien de una asociación, movimiento u obra –da lo mismo, porque suelen responder a un mismo patrón de comportamiento– se fijó en ella porque acudía con algunas amigas a alguno de los encuentros que se organizaban, confiada en recibir consejos para ser mejor persona. Solo con verla se veía su floja salud y se adivinaba que el dinero no le sobraba. ¿Qué vieron en A? ¿Tal vez a alguien que “colaborara” en el mantenimiento de las sábanas, mantelerías y demás cuestiones textiles en alguna residencia de estudiantes (femenina, por supuesto)?

A trabajaba en su casa, una modesta casa de un barrio obrero de su ciudad. En invierno, dos estufas de butano cuidaban de que no pasase frío para aliviar sus enfermos huesos.

La cuestión es que, cuando empezó el asedio de la asociación, movimiento u obra, le prometieron y ofrecieron la salvación eterna a cambio de su libertad. Evidentemente, no se lo dijeron directamente, lo fueron haciendo poco a poco. La citaban siempre en un piso donde las preguntas y órdenes se mezclaban sutilmente –al principio– para, poco a poco, ir haciéndose más directas.

Santificarse para ganar el cielo

Un buen día, en pleno invierno, una de las “señoritas” que ya formaban parte de la asociación, movimiento u obra la citó en el piso y, durante el tiempo de la entrevista, le dijo que sería mejor que en su casa no encendiera las estufas de butano mientras trabajaba para así santificarse, porque ella no podía hacer mucho más. Mientras esta “señorita” le aconsejaba cómo santificarse para ganar el cielo, A se fijó que, detrás del sillón desde el que le hablaba esta cuestionable samaritana, había un radiador que iba de lado a lado de la pared y que calentaba, sobradamente, toda la habitación.

A no atendió más invitaciones para entrevistas, no fue a ninguno de los encuentros que organizaban, pero tuvo que aguantar durante bastantes meses que algunas otras “señoritas” se presentaran en su casa sin avisar para intentar convencerla de que volviera a los encuentros… A cortó toda relación y, por supuesto, siguió encendiendo las estufas de butano en su casa. Tuvo mucha suerte al no dejarse atrapar.

Ingreso en la vida monástica

B. Con la carrera terminada y un estupendo futuro por delante, B decide entrar en la vida monástica. Era una persona muy equilibrada, que no daba un paso sin pensar en las consecuencias.

Pasadas las celebraciones navideñas, y previos encuentros con el prior, llamó a la puerta del monasterio con la intención de vivir en él para siempre. Estaba solo. No había ninguna otra persona que iniciara ese proceso. Comenzó su formación, y ya entonces le extrañaron algunas palabras, prohibiciones… Intentó hablar con algún monje joven, pero no encontró respuestas, sino, más bien, evasivas. Poco después, llegó otro joven. B pensó que, siendo dos, la cosa sería diferente.

Como era su primera experiencia de vida monástica, no quiso obsesionarse. Sin embargo, con el paso del tiempo, comprendió que no había obsesiones. Más bien, había una realidad que no esperó encontrar nunca. Su compañero recién llegado pronto notó lo mismo que había sentido B. Se convirtieron en confidentes.

Comportamiento extraños

Mientras seguía su período formativo, fue observando comportamientos muy extraños. El prior y un hermano –siempre el mismo– no paraban de viajar con mil excusas diferentes y en coches que cambiaban con frecuencia y sin dar explicaciones; el vino corría más de lo debido en las comidas y cenas y, sobre todo, en eternas sobremesas durante las que el horario no existía y donde los licores también hacían acto de presencia.

Empezó a recibir orientaciones que coartaban su libertad en sus tiempos de dirección espiritual. No podía leer determinados libros; sus estudios teológicos debían seguir la única línea marcada por el prior; su tiempo de trabajo comunitario sobrepasaba con mucho lo establecido. Se sentía sometido por un poder que abusaba y condicionaba su conciencia.

Esas sobremesas interminables no eran del agrado de B porque, entre el vino y los abundantes licores que cubrían las mesas, siempre había quien derivaba la conversación hacia temas que no parecían apropiados. Pero lo que nunca esperó que pasara, pasó un día. Un domingo, en una de esas sobremesas, los directores espirituales, muy bien regados de vino y licores, empezaron a contar esas confidencias que ambos jóvenes, B y su compañero, les habían comentado en esos tiempos tan sensibles. Pasó ese día y otros más.

Un auténtico calvario

Se sintieron expuestos, como si su alma hubiera sido desnudada, y cada confidencia traicionada era como un latigazo. Al día siguiente, el prior intentó quitar importancia a lo sucedido aludiendo a la confianza que debe haber en la vida en comunidad. B entendió que lo que pasó el día anterior y lo que pasaba habitualmente respondía a un patrón que asumían. ¿Cómo lo vio? Porque a nadie le extrañó. Solo él y su compañero estaban horrorizados.

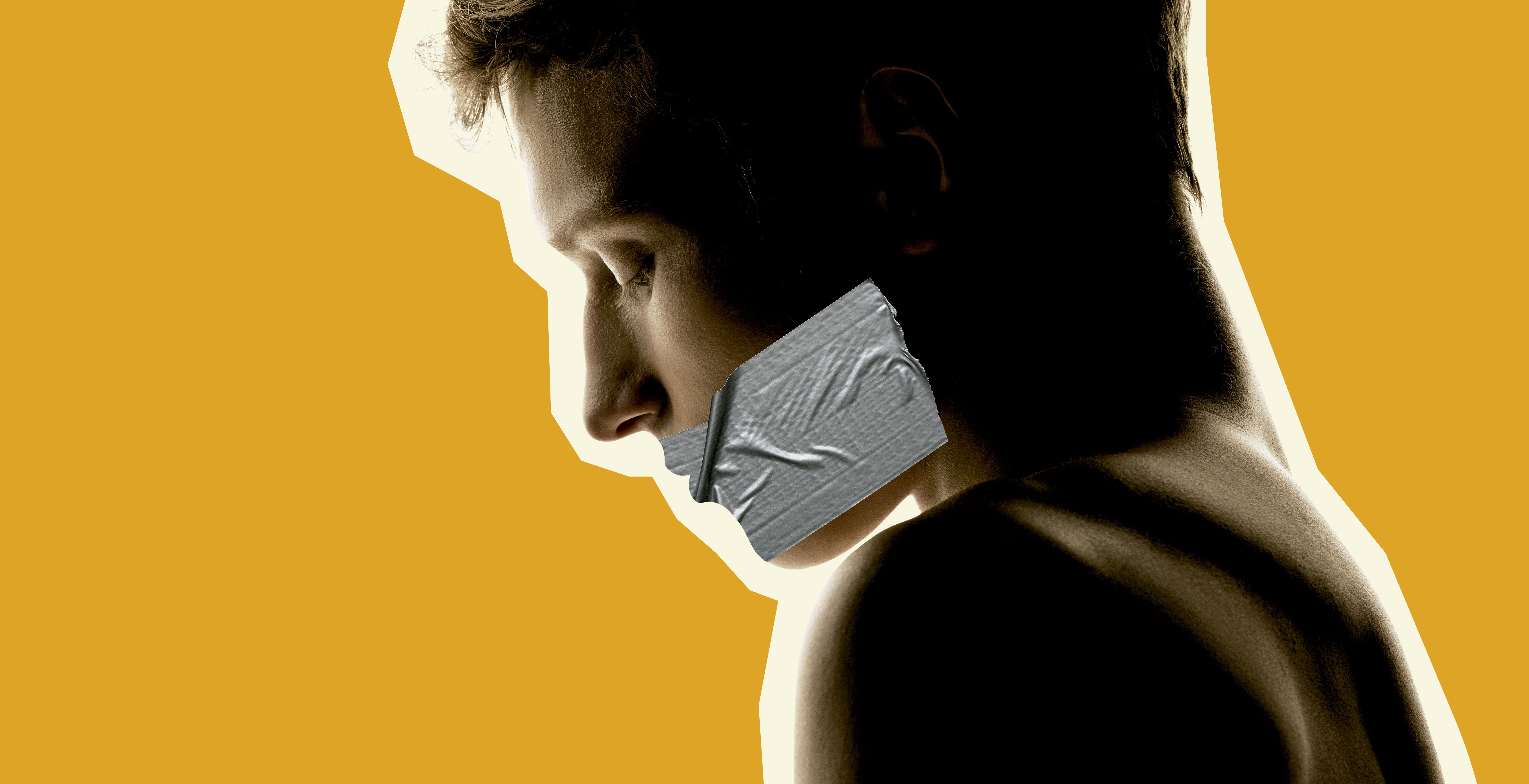

Intentó denunciar lo que allí pasaba, pero… Escuchemos sus palabras: “Ha sido un auténtico calvario, parecía que era yo el que tenía que demostrar lo que me había ocurrido, como si fuera yo capaz de aquella barbarie. Me obligaron a tener conversaciones que ni siquiera quería tener y con personas que, en realidad, no sabía qué papel desempeñaban en ese proceso y sin interés. Me preguntaban las mismas cosas una y otra vez, sembrando la duda todo el rato, cambiando lo que había dicho en la entrevista anterior. Emocionalmente, fue agotador. Tocaba decidir: seguir sufriendo en silencio y esperando alguna reacción por parte de quienes provocaban esa situación, o salir y abandonar la vida que había querido vivir”.

Solo a su compañero le dijo que dejaba esa vida. Tres días más tarde, abandonó el monasterio por la misma puerta que había cruzado casi dos años y medio antes. Le costó rehacer su vida porque el trato sufrido había mellado lo más íntimo de su ser. Poco a poco, y tras un tratamiento psicológico que le ayudó a superar lo vivido, comenzó a revivir alejado de toda vida religiosa.

Su compañero se suicidó unos meses después de haberse ido B. Por supuesto, la versión del monasterio fue que había sufrido un accidente mientras trabajaba en la huerta. (…)

Pliego completo solo para suscriptores

Índice del Pliego

CASOS REALES

LAS INSTITUCIONES TOTALES

“QUE NO SE SEPA, PORQUE ES UNO DE LOS NUESTROS”

¿NECESITAMOS PERMISO PARA TODO? ¿DÓNDE ESTÁ EL ‘SENSUS FIDEI’?