Existen varias formas de dirigirse a un Papa, todas ellas en función de la intensidad religiosa de quien lo invoca. Los agnósticos suelen llamarlo por el apellido que consta en el documento civil, que es su identificación más real y neutra. Algunos medios de comunicación emplean las denominaciones “Papa Ratzinger” o “Papa Wojtyla” para referirse a los predecesores del actual Pontífice, aunque lo frecuente es emplear sus nombres eclesiásticos: Benedicto XVI o Juan Pablo II.

- EXCLUSIVA: El Papa escribe en Vida Nueva ‘Un plan para resucitar’ a la humanidad tras el coronavirus

- LEE Y DESCARGA: ‘Un plan para resucitar’, la meditación del papa Francisco para Vida Nueva (PDF)

- EDITORIAL: Un regalo para salvar a la humanidad

- Consulta la revista gratis durante la cuarentena: haz click aquí

- Toda la actualidad de la Iglesia sobre el coronavirus, al detalle

- Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos

El periodista Jordi Évole, que es católico por parte de madre pero tiene pinta de creer solo a medias, llama “Papa Bergoglio” a Francisco, que es un nombre deshabitado de solemnidad. Si decir Papa Bergoglio parece del gusto de los agnósticos, decir Papa Francisco a secas, o Francisco, parece de cristianos de base. Es una forma austera y contundente de dirigirse al pastor de la Iglesia.

Con todos mis respetos, yo no sé cómo llamar al Papa. Paloma Gómez Borrero, que fue corresponsal en el Vaticano durante muchos años, llamaba a todos los papas igual. Les decía Su Santidad, así no se notaba que a unos los quería más que a otros. Comprendo a Paloma. Para ser sincera, yo tampoco he querido a todos los papas por igual. Francisco, por ejemplo, me resulta más próximo que Pío XII, pero siempre evito llamarle Su Santidad, y no porque crea que no es santo (lo es, sobre todo de mi devoción), sino porque el tratamiento se me antoja demasiado protocolario. Ahora que lo pienso, si fuera cardenal lo tendría más difícil, pues en ese caso tocaría decirle “Eminencia Reverendísima”, y no es plan.

Llamada a entender de papas

Por la familia que me tocó en suerte y la enseñanza que recibí, por los largos años de internado, las misas diarias, el rosario y la exposición al Santísimo, por los rezos de la mañana y la noche, por todo eso, digo, estaba llamada a entender de papas. Y así fue. Aprendí antes a conocer el misterio de la fumata blanca que a recitar los colores del arcoíris.

Eso fue después de la muerte del primer pontífice que llegó a mi vida: un hombre de nariz aguileña y porte aristocrático al que le decían el papa Pacelli. En aquella época se llevaban mucho los papas italianos, y faltaban todavía por llegar Pablo VI (el Papa Montini) y Juan Pablo I el breve (el Papa Luciani). A Pacelli lo conocí porque su sucesor se encargó de hacerlo. Mientras Pío XII (Pacelli) fue un diplomático a quien la II Guerra Mundial pilló entre la espada y la pared (no condenó el Holocausto y levantó muchas polémicas), a Roncalli, el sucesor, le favorecieron las distancias y el mundo entero lo acogió con fervor.

Roncalli, bálsamo universal

El Papa Roncalli era de origen humilde y adoptó el nombre eclesiástico de Juan XXIII. Fue contemporáneo de Kruschev, Kennedy y Nasser, y su bondad se convirtió pronto en bálsamo universal. Era un hombre risueño y mullido, convocó el Concilio Vaticano II y renovó la Iglesia por dentro y por fuera.

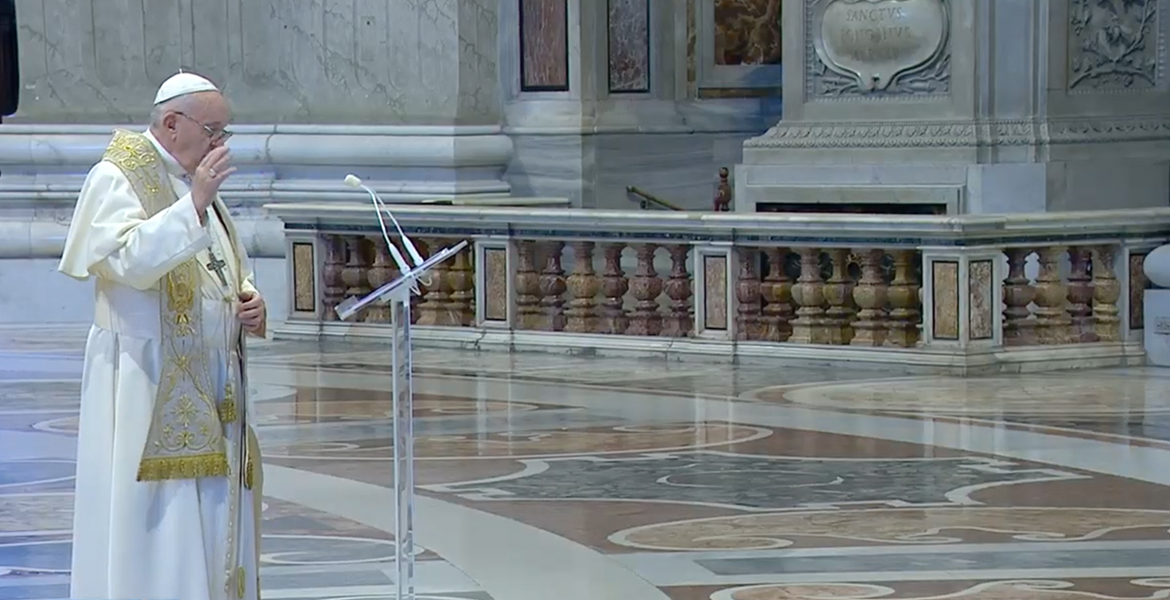

El papa Francisco, desde un tiempo diferente, también se ha mostrado renovador. Basta con leer su Un plan para resucitar. Se trata de un texto con brío periodístico, pues se asienta en una doble actualidad, la litúrgica y la periodística, ambas confluyentes. De una parte, está la pandemia, y de otra, la Pascua. Dice el propio autor que suena a provocación, y no me extraña. La Resurrección trae alegría; en cambio, la pandemia trae dolor.

A mí, sin embargo, el artículo me suena un poco a Umbral, quien por cierto fue colaborador de Vida Nueva en un tiempo que hoy se nos antoja remoto. A Umbral le gustaría saber que el Papa argentino usa palabras como pesantez (tres veces). Francisco también nos regala el consuelo del que tan necesitados estamos. Y dice: “Dios jamás abandona a su pueblo, está junto a él cuando el dolor se hace más presente”.