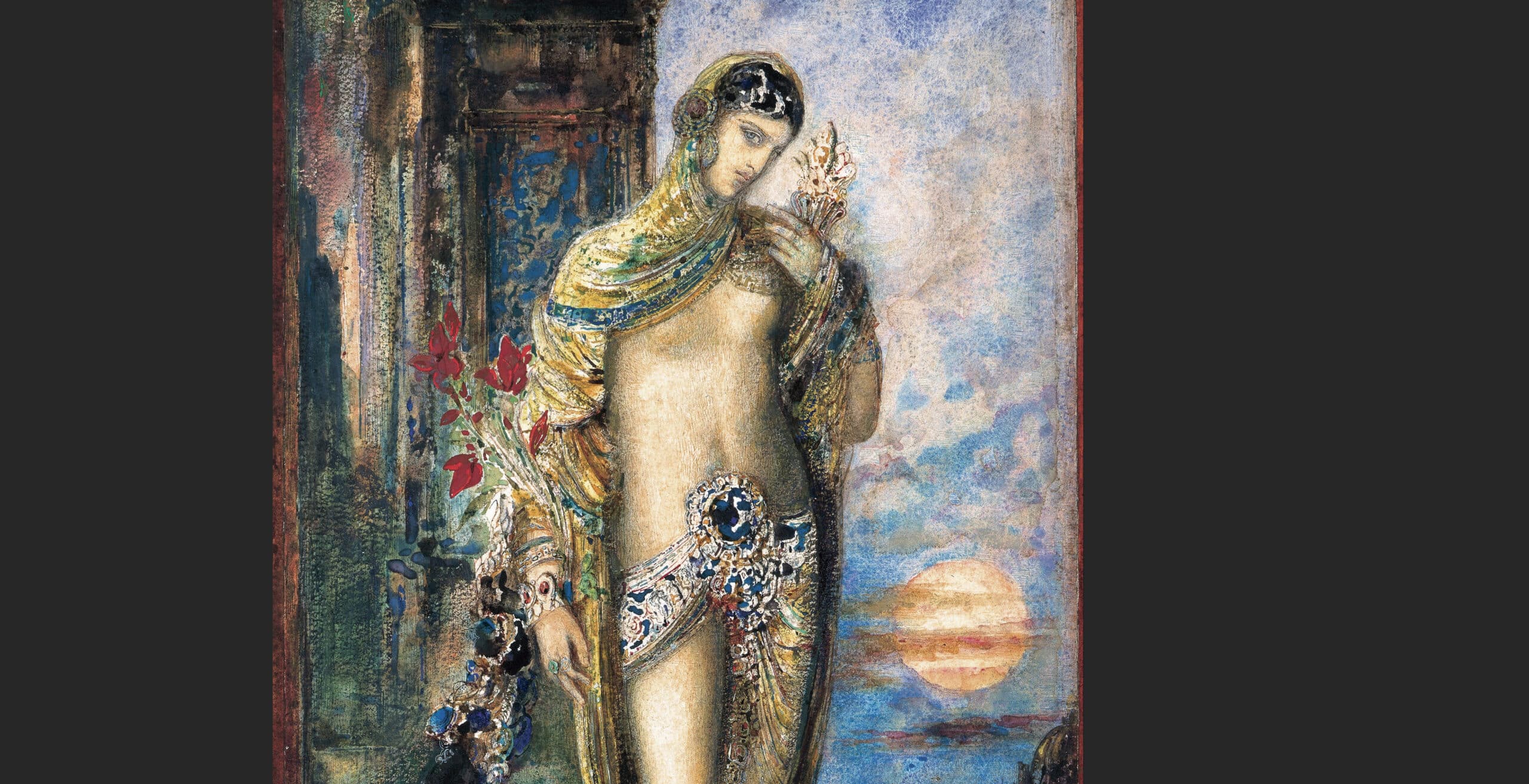

“Béseme con los besos de su boca!”. Así comienza el ‘Cantar de los cantares’. Cualquiera que quiera releerlo se encontrará ante un texto de amor, además sobrecargado de alusiones “eróticas”. Una cierta tradición rabínica indica que el día más hermoso fue aquel en que Dios se lo dio a su pueblo. Pero a la hora de comentarlo, ya se trate de judíos o de cristianos, prevalece la lectura alegórica. El texto celebra el amor de Dios por su pueblo. Él es el amante y el amado es Israel. Es decir, Cristo es el novio y la novia es la Iglesia. Y, a su manera, lo es también cualquier hombre o mujer que se relaciona con Cristo según una modalidad total y exclusiva de matrimonio místico.

- WHATSAPP: Sigue nuestro canal para recibir gratis la mejor información

- Descargar suplemento Donne Chiesa Mondo completo (PDF)

- Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos

Para definir la profunda intimidad del vínculo con Dios, no se ha encontrado nada mejor que la metáfora del matrimonio, evidentemente la más explícita y primordial para expresar la presencia ante el hombre y la mujer. En su concreción sociocultural, las bodas son otra cosa. Son un contrato, un pacto que une a dos familias sin que los sentimientos formen parte de ello. ¿Cómo es posible que el amor, tal como lo entendemos hoy –y como se ha cantado en diferentes culturas–, se haya distanciado de la relación matrimonial? ¿Por qué nos casamos en Occidente desde hace casi dos milenios sin que entren en juego la pasión, el gusto por el encuentro y el descubrimiento del cuerpo y de su lenguaje?

No podemos evitar evocar el “patriarcado”. La ideología androcéntrica y patriarcal –que persiste– y que hace de la mujer algo para utilizar, exorcizando su “poder”. Hay que silenciar su vientre fértil. Pero es necesario reproducirse. Es un seguro de eternidad, el único. Pero para esto la mujer es solo un instrumento. Y como hay certeza sobre la maternidad, pero no tanta sobre la paternidad, es necesario esclavizarla negándole libertad y subjetividad.

Cabría preguntarse por qué la tradición cristiana ha interiorizado y casi dogmatizado esta ideología. El hecho es que las comunidades cristianas han hecho suya la cultura dominante incluso cuando ello implicaba un evidente alejamiento de la novedad evangélica, de sus manifiestos igualitarios y libertarios, el más ignorado de los cuales es el de la Carta de Pablo a los Gálatas: “Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús”.

“Es fuerte el amor como la muerte, es cruel la pasión como el abismo; sus dardos son dardos de fuego, llamaradas divinas”, dice el Cantar de los cantares.

Amistades ascéticas

El Occidente cristiano ha sublimado la pasión amorosa a través de las llamadas “amistades ascéticas”. Desde la más temprana edad de sus padres, hombres y mujeres llegan a nosotros unidos entre sí por una profunda amistad. Son experiencias fuertes que traducen aquello que queremos reprimir a toda costa. San Jerónimo escribirá en el epitafio de su queridísima amiga, Santa Paula, que es “un anciano decrépito que la ama” y San Francisco de Sales, diez siglos después, calmará los escrúpulos de Santa Juana de Chantal, su hija espiritual, diciéndole que no pregunte qué hay entre ellos, sino que tenga la certeza de que viene de Dios… Esta intrigante constante llega hasta nuestros días. Las parejas famosas subliman su amor apasionado convirtiéndolo en amistad.

Las parejas casadas hacen lo mismo. Pienso, por ejemplo, en Raissa y Jacques Maritain, ella poeta, él filósofo, quienes, aunque casados, eligieron una convivencia casta. Los matrimonios consagrados viven su consonancia de mente y corazón en absoluta castidad. Un caso emblemático es el del teólogo Hans Urs von Bathasar y la mística visionaria Adrienne von Speyr, a quien señaló como el hilo conductor de su reflexión teológica.

En la historia no faltan excepciones en sentido contrario y que rara vez tienen un final feliz. La más trágica y conocida es la de Eloísa y Abelardo. Que cuerpo y alma estuvieron en juego es innegable. Abelardo, uno de los filósofos y pensadores más importantes y famosos de la Edad Media aseguraba que, si era posible inventar algo en el amor, ellos lo han hecho. Pagó el precio de la cultura al mostrarse contrario a casarse y considerar el amor vivido como un pecado. Algo que nunca haría Eloísa, abadesa y mujer de letras, mucho más libre a la hora de diseñar su relación y reacia a renegar de la experiencia vivida. Así que el matrimonio es un contrato y una necesidad social. El amor apasionado, que no falta, tiene a menudo resultados trágicos y queda fuera de los parámetros del matrimonio cuya finalidad es asegurar la descendencia.

Una blanda legislación eclesiástica (más tarde también civil) fue requiriendo paulatinamente su consentimiento, la mayoría de las veces extorsionado o formal, y en gran medida por razones sociales. Un injusto derecho de familia ha ofendido y humillado a las mujeres. En cuanto a la Iglesia, por una parte, ha considerado legítimo el matrimonio, por otra siempre ha exaltado la virginidad y la viudedad. Hasta el Concilio Vaticano II, el matrimonio era considerado un ‘remedium concupiscentiae’, un remedio para la concupiscencia, y tenía como único objetivo el ‘bonum prolis’, la procreación de hijos.

Ayuda mutua

La mexicana Luz María Álvarez Icaza, auditora del Vaticano II durante la gestación de la ‘Gaudium et Spes’, se negó vehementemente a aceptar que su numerosa descendencia pudiera ser considerada un remedio para la concupiscencia. Y el capítulo II/I de ‘Gaudium et Spes’ marca un cambio de ritmo. El principio de ayuda mutua, del amor mutuo arraigado en “la igual dignidad personal del hombre y de la mujer”, como afirma la Constitución Pastoral de Pablo VI. Poco a poco, se ha abierto paso de nuevo el ‘bonum prolis’ como razón misma de las nupcias.

Nos hemos convertido en cómplices de la impostura patriarcal. El cristianismo tiene como código la “carne”. A Tertuliano, escritor, filósofo y apologeta cristiano romano, uno de los más famosos de su tiempo, le debemos el axioma caro ‘salutis cardo’ (la carne es la piedra angular de la salvación). La Palabra de Dios se hizo “carne”. La Iglesia es un cuerpo cuyos miembros sufren y se alegran en sinergia mutua, alimentados por el Cuerpo Eucarístico de su Señor.

Desgraciadamente todo esto no ha ennoblecido el cuerpo vivo que somos y ha exorcizado lo indecible de entregarnos el uno al otro hasta convertirnos en una sola carne. El de Cristo y de la Iglesia no es una metáfora, sino un sacramento y lo celebran un hombre y una mujer que se entregan el uno al otro en la carne, figura única de nuestro ser en el mundo, tan preciosa y vibrante que ha suscitado en Dios el deseo de hacerla propia.

*Artículo original publicado en el número de marzo de 2025 de Donne Chiesa Mondo. Traducción de Vida Nueva