GIANFRANCO RAVASI | Cardenal presidente del Pontificio Consejo de la Cultura

GIANFRANCO RAVASI | Cardenal presidente del Pontificio Consejo de la Cultura

Mi primer encuentro con Francia no fue topográfico-espacial, como sucedería más tarde muchas veces, sino, me atrevería a decir, con la imaginación y casi en sueño.

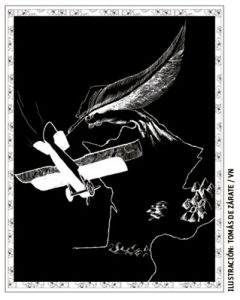

Era todavía adolescente y daba mis primeros pasos en el estudio del francés cuando me sumergí de golpe en una aventura llena de tensión, suspendida entre tierra y cielo, entre realismo y magia. Quien me venía al encuentro era Antoine de Saint-Exupéry, no tanto con su clásico El principito, sino con el autobiográfico Vuelo nocturno.

Desde entonces, la literatura francesa ha sido una de mis trayectorias de vuelo del alma: partiendo del castillo solitario donde Montaigne elaboraba sus Ensayos, o de las deslumbrantes Máximas de La Rochefoucauld, o de los escenarios donde Racine celebraba sus mitos y Molière proponía sus aventura humanas, atravesaba los siglos deteniéndome en el paisaje atormentado de la poesía romántica de Baudelaire, de Mallarmé o Rimbaud que, con su J’attende Dieu avec gourmandise (“espero a Dios con avidez”), me introducía en la deriva religiosa de un Gide, a partir de la pregunta de su inquietante obra, Numquid et tu?

Y así llegaba al siglo francés que más se ha convertido en mi compañero de viaje, el XX, donde encontraba el “alma carnal” de Péguy, la armonía clásica de las “vidrieras” poéticas de Claudel, y sobre todo el manto de la hipocresía arrancada de Mauriac o el emocionante tormento de Bernanos, suspendido entre gracia y pecado, hasta Julien Green, siempre atento a la paradoja, para quien “mientras uno esté inquieto, puede estar tranquilo”.

La cultura francesa, en tensión entre trascendencia y ausencia, entre espiritualidad innata y laicidad absoluta, entre corazón y razón, me ha ofrecido también dos polos específicos en los que anudar el hilo de mi propia búsqueda personal. Por un lado, la luz deslumbrante de Pascal, que celebraba el polimorfismo del conocimiento humano, denunciando así los “dos excesos: excluir la razón, no admitir más que la razón”. Frente a la grandeza del cosmos, se alzaba la criatura humana, mortal como los animales, pero la única que sabe que ha de morir, y capaz de velar con Cristo en agonía y de trascender la frontera última de la existencia terrena. Mi formación cristiana se alimentó con el pensamiento teológico francés.

Por otro lado, estaba el polo antitético de una moralidad “laica”, agnóstica y, sin embargo, llena de emociones éticas y espirituales. Entraba así en escena de forma particular Albert Camus. Fue él quien transcribió el interrogante de Job en La peste, de cuya lectura no se puede salir indemne. Y también él quien lanzó esta pregunta: “Cómo ser santos sin Dios: este es el único problema que conozco”. De otra manera, el suicidio y el sinsentido se convierten en la cuestión fundamental de la filosofía. Y, sin embargo, él mismo, sorprendentemente, hacía aparecer una doble vía de liberación: belleza y amor.

En efecto, en El hombre rebelde, Camus escribía: “La belleza no hace revoluciones. Pero llega un día en el que las revoluciones necesitan de la belleza”. Y en su Carnets añadía: “Si tuviera que escribir aquí un libro de moral, tendría 100 páginas, y 99 estarían en blanco. En la última, escribiría: Conozco un solo deber, y es el de amar. A todo lo demás digo no”.

Sí, porque “un mundo sin amor es un mundo muerto. Siempre llega el momento en el que uno desconfía de las prisiones y el único anhelo es un rostro cálido, la calidez y pasión de un corazón enamorado”.

Publicado en el número 3.027 de Vida Nueva. Ver sumario